层层减码的背后,谨防“第一次冲击”

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

12月5日,是个大日子。

北京宣布,12月5日首班车起,公交、地铁不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车。

上海宣布,12月5日零时起,乘坐地铁、公交、轮渡,不再查验核酸检测阴性证明。

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

12月5日,是个大日子。

北京宣布,12月5日首班车起,公交、地铁不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车。

上海宣布,12月5日零时起,乘坐地铁、公交、轮渡,不再查验核酸检测阴性证明。

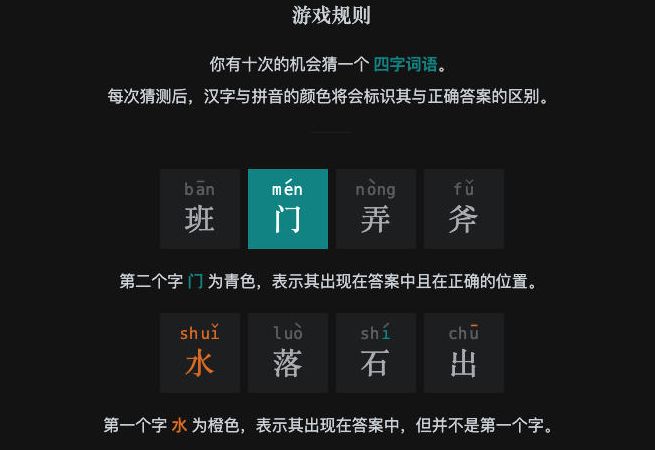

Wordle是一款 Josh Wardle 发的网页猜词游戏,它的页面和规则都很简单,玩家每天可以在Wordle 猜出一个五个字母组成的单词,共有六次输入单词的机会,绿色各自表示正确的字母就在这个位置上,黄色的格子表示单词中包含这个字母,但不是这个位置,灰色格子则表示单词中不包含这个字母。

目前这款游戏背纽约时报收购,注意私货夹带。

网上收集了几款国人开发的汉语Wordle,很多都是无私的开源开发者,部署起来也很方便,用来消磨时光非常不错。

Wordle是一款 Josh Wardle 发的网页猜词游戏,它的页面和规则都很简单,玩家每天可以在Wordle 猜出一个五个字母组成的单词,共有六次输入单词的机会,绿色各自表示正确的字母就在这个位置上,黄色的格子表示单词中包含这个字母,但不是这个位置,灰色格子则表示单词中不包含这个字母。

目前这款游戏背纽约时报收购,注意私货夹带。

网上收集了几款国人开发的汉语Wordle,很多都是无私的开源开发者,部署起来也很方便,用来消磨时光非常不错。 2022年春天,最火的可能不是当下的热播剧,而是一部来自11年前的电视剧——《甄嬛传》。

2022年春天,最火的可能不是当下的热播剧,而是一部来自11年前的电视剧——《甄嬛传》。自2011年首播以来,它几乎从未远离人们的视线,不仅在各大电视台轮番播映,成为逢年过节「合家欢」的必选项之一,也被各路网友制作成meme、表情包和短视频,不时有出圈之作。

但是这个春天,《甄嬛传》再次以各种猝不及防的方式出现在社交网络的角角落落,大家对《甄嬛传》的二次创作似乎已经完全跳脱出了原有的剧情,让其成为具有崭新生命力的作品。

弹皇上脑瓜崩事小,把《甄嬛传》讲成「叔嫂文学」也问题不大,真正让《甄嬛传》显得特别的,是它能够参与我们现下发生的每一个公共议题,几乎无缝隙地进入日常当中,补充我们的生活状态。